윈스턴 처칠의 사망원인은 뇌졸중의 탈을 쓴 심방세동?

제2차 세계대전 당시 윈스턴 처칠은 전쟁뿐 아니라 자기 자신과도 힘겨운 싸움을 하고 있었다. 1949년부터 1953년까지 총 4번의 뇌졸중 증상을 겪었고, 결국 생을 마감하기 10일 전 발생한 뇌졸중으로 숨을 거두었다. 당시 그의 주치의였던 존 켄트윌은 그의 죽음으로부터 50년 후 회고록을 통해 “발작성 심방세동(paroxysmal atrial fibrillation) 치료에 아스피린이 아닌 항응고제를 사용했다면 뇌졸중을 예방할 수 있지 않았을까’라고 기록했다.

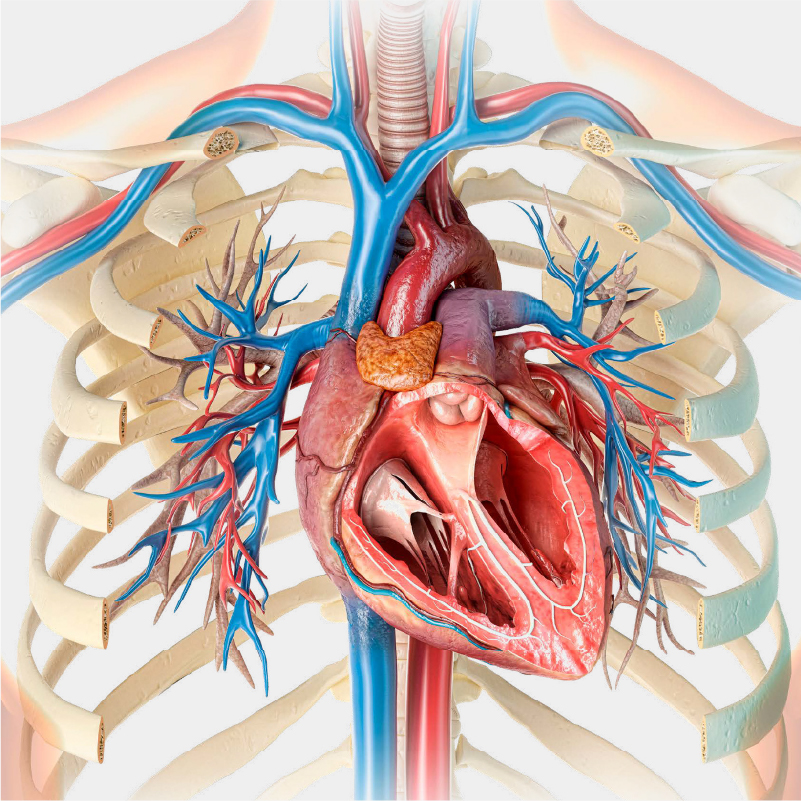

뇌졸중의 주요 원인 중 하나인 심방세동은 혈액을 받아들이는 심방에 문제가 생긴 질환이다. ‘세동’은 불규칙적이고 빠른 움직임을 뜻한다. 심장 세포들이 잘 정돈된 오케스트라처럼 전기적 신호가 조화를 이루어야 심장이 규칙적인 수축으로 충분한 혈액을 온몸에 전달할 수 있다. 심장의 좌심방에 폐정맥을 통해 산소가 풍부한 혈액이 운반되는데, 폐정맥과 좌심방이 연결된 부위에 위치한 심장 근육 조직(myocardial sleeves)의 세포들에서 불규칙하고 빠른 전기적 신호가 발생하면 매우 비정상적인 떨림이 일어난다. 심근 세포의 불협화음은 불규칙한 심장 수축을 유도하여 정상적인 혈액 순환을 방해한다. 그 결과 심장 속 잔여 혈액이 응고돼 혈전이 되고, 이 혈전이 뇌동맥의 통로를 차단하면 뇌는 충분한 혈액을 공급받지 못해 뇌졸중이 발생한다.

열에너지로 세포를 제거하는 표준 요법,

고주파 전극 도자 절제술

심방세동 치료에는 항응고제 같은 약물이 사용되지만, 증상이 호전되지 않는다면 시술이 권고된다. 현재 표준 요법으로 자리 잡은 기술이 ‘고주파 전극도자 절제술(Radiofrequency Catheter Ablation)’이다. 카테터라는 의료용 튜브를 혈관을 통해 심장 안으로 넣은 뒤, 카테터 끝에 달린 전극을 비정상적인 전기 신호가 발생하는 심장 부위에 밀착시킨다. 이때 전극을 통해 고주파 전류가 흘러 들어가면, 전류가 심장 조직의 세포를 통과하면서 저항이 발생한다. 이 저항은 열에너지로 바뀌고, 그 열이 세포를 가열해 결국 해당 부위의 비정상적인 세포를 파괴한다. 문제가 되는 세포를 선택적으로 제거함으로써 심장이 다시 정상적인 전기적 리듬을 회복할 수 있도록 돕는 것이다.

고주파 전극도자 절제술은 1990년대 후반 심장전문의이자 전기생리학자인 미셸 아이사게르(Dr. Michel Haïssaguerre)가 약물에 반응하지 않는 환자에게 시행해 처음 보고한 이후 보편적 치료로 자리 잡았다. 국내에서도 고주파 절제술 활용도는 증가하는 추세다. ‘한국 심방세동 팩트 시트 2024’에 따르면, 2021년 전체 시술 1385건 중 940건(약 68%)이 고주파 절제술이었다. 이 방법은 카테터가 닿는 부위만 선택적으로 치료할 수 있는 장점이 있지만, 열이 전도되며 주변의 장기인 식도(esophagus)와 횡격막을 조절하는 가로막 신경(phrenic nerve) 등이 손상될 위험이 있어 안전성에는 한계가 있다.

세포 고유 전기적 에너지 차이를 공략한 펄스장 절제술

고주파 전극 도자 절제술보다 빠르고 안전하며, 선택적으로 심장세포만을 치료할 수 있는 방법으로 ‘펄스장 절제술(Pulsed Field Ablation)’이 개발되었다. 스티븐 미켈슨(Dr. Steven Mickelsen)이 고안한 이 기술은 세포막에 강한 전기 충격을 가해 자연 회복이 불가능한 미세한 구멍을 만드는 방식(irreversible electroporation)이다. 구멍이 생긴 세포는 스스로 죽는 과정인 세포자살(apoptosis)로 사멸한다.

심장 세포는 다른 장기 조직에 비해 세포막의 역치가 상대적으로 낮다. 따라서 동일한 전기적 충격에도 다른 조직은 영향을 거의 받지 않고 심장 조직의 세포만 선택적으로 자연사를 유도할 수 있다. 또, 짧은 몇 초의 순간에 전기적 신호를 전달하기에 열 발생이 적고 수술 시간도 단축된다. 이 때문에 펄스장 절제술은 심방세동 치료의 안전한 대안으로 주목받고 있다.

서울대학교병원의 3차원 펄스장 절제술 고강도 전기에너지인 펄스로 망가진 심근세포만을 없애주는 3차원 펄스장 절제술은 부정맥 치료의 새 패러다임을 열었다고 평가받는다. 서울대학교병원 순환기내과 부정맥팀은 올해 1월 국내 최초로 3차원 펄스장 절제술을 심방세동 환자 2명에게 성공적으로 시행했다. 이를 통해 정확도 향상, 시술 시간 단축, 안전성 증대 등 중요한 성과를 거두었다. 시술 후 출혈, 혈전 형성 등의 합병증이 발생하지 않았고, 환자들의 회복도 빨랐다. 서울대학교병원은 3차원 펄스장 절제술의 안전성과 정확성을 바탕으로 심방세동 치료의 질을 지속적으로 개선해 나가고 있다.

3차원 영상 기술과 결합된 펄스장 절제술

절제술의 정확성과 안전성을 높이기 위해서는 심장의 구조와 카테터의 위치를 실시간으로 파악할 수 있어야 한다. 초기에는 전극 위치를 확인하기 위해 X-ray를 통한 2차원 이미징 방식으로 심장의 구조를 파악했는데, 해당 방법은 방사선 노출 위험이 있고 심장 구조 파악에도 한계가 있었다. 이를 개선한 것이 3차원 지도화(3D mapping) 기술이다. 심장의 구조에 관련한 데이터와 전기생리학 신호를 결합해 심장의 물리적, 전기적 특성을 통합된 상태로 실시간으로 확인할 수 있다. 카테터의 위치 확인뿐 아니라 절제술을 시행한 부위를 색으로 표시해 시술이 정확하게 진행되고 있는지 즉각적인 피드백도 가능하다.

최근 미국 FDA 허가를 받은 제품들은 3차원 이미징 기술과 펄스장 절제술을 통합한 솔루션을 통해 더 안전하고 효과적인 심방세동 치료를 구현한다. 한 임상 연구에서는 186명의 발작성 심방세동 환자에게 3차원 펄스장 절제술을 시행한 결과, 1년간 부정맥이 재발하지 않은 비율이 75.6%였고, 주변 조직 손상 및 폐정맥 협착증(PV stenosis)과 같은 부작용은 0%였다. 국내에서는 2025년 1월, 서울대학교병원 순환기내과 부정맥팀이 국내 최초로 3차원 펄스장 절제술을 도입해 치료에 성공했다.

전쟁의 승리를 이끈 레이더,

처칠을 살렸을지도 모를 3차원 펄스장 절제술

제2차 세계대전을 영국과 미국 연합군의 승리로 이끈 중요한 무기 중 하나는 레이더였다. 레이더를 통해 적의 위치를 실시간으로 포착해 전략적 우위를 점할 수 있었기 때문이다. 마찬가지로 3차원 펄스장 절제술은 실시간으로 비정상 세포를 식별하고 선택적으로 제거해 안전한 치료를 가능하게 한다. 만약 이 기술이 당시 존재했다면, 처칠의 심방세동을 효과적으로 치료해 치명적인 뇌졸중을 막을 수 있었을지도 모른다. 전장에서의 승리뿐 아니라 건강과의 싸움에서도 그는 또 한번 승리를 거둘 수 있지 않았을까.

윈스턴 처칠 (Winston Churchill)

윈스턴 처칠 (Winston Churchill)

살덩이_FUNKY SCIENCE, 바이오/헬스케어 콘텐츠 크리에이터 서강대학교에서 분자면역학, 영국 에든버러 대학교에서 Science communication and public engagement를 전공했다. 직접 그린 캐릭터로 생명과학 기반의 여러 의약품과 의료기기의 원리를 ‘할아버지’ ‘할머니’도 쉽게 이해하실 수 있는 바이오/헬스케어 콘텐츠를 제작하는 것이 궁극적인 목표다.